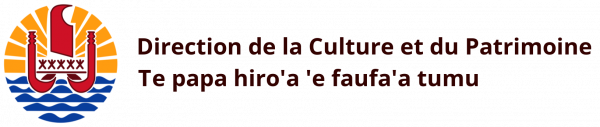

Les vestiges de la Rhumerie d’Atimaono réveillés (Hiro’a n° 214 – Octobre 2025)

Rencontre avec Anatauarii Tamarii de la Direction de la culture et du patrimoine

Texte: ASF – Photos : DCP

Il y a des lieux qui incarnent plus que d’autres l’histoire de la Polynésie française, la rhumerie d’Atimaono en fait partie.

Depuis le 1er juillet, ses vestiges sont classés au titre des monuments historiques.

Un classement qui ouvre la porte à une mise en valeur du site.

La première étape vient de se finaliser : le nettoyage va à présent laisser place à la sécurisation et à la préservation, toujours sous l’égide de la Direction du patrimoine et de la culture (DCP).

Les vestiges de la rhumerie d’Atimaono réveillés

À Papara, sur le site d’Atimaono (derrière l’actuel golf de Tahiti), les vestiges de la rhumerie, classés monuments historiques depuis le 1er juillet 2025, ont fait l’objet de travaux de nettoyage ces dernières semaines.

Après plusieurs décennies d’oubli, enfouies sous la végétation, les roues immenses d’une machine à broyer la canne à sucre sont ainsi apparues sous un nouveau jour.

Ce système de broyage n’est pas seul : une chaufferie alimentée par les chaudières, un système d’extraction du jus, ainsi que quelques éléments mécaniques restant à identifier témoignent de l’ingéniosité de cette installation industrielle, unique en Polynésie française, révélant toute la complexité architecturale et technique de ce site exceptionnel.

« Aujourd’hui, on a une vision très claire du fonctionnement de la rhumerie. Malgré les témoignages des anciens, il nous manquait certains points de la fabrication encore invisibles à l’œil nu. Le premier constat, qu’on ne soupçonnait pas, c’est finalement la dimension exceptionnelle de la rhumerie. C’était un projet ambitieux à l’époque », précise Anatauarii Tamarii, en charge du projet au sein de la DCP.

Histoire de la communauté chinoise

Au-delà du patrimoine industriel (le seul en Polynésie française avec le site de Makatea), c’est l’histoire de Tahiti et l’arrivée des Chinois au fenua qui sont racontées sur ce site de 5 000 m², aujourd’hui géré par l’Egat (Établissement pour la gestion et l’aménagement de Teva, chargé aussi du golf).

D’ailleurs, dans le classement, ont été intégrées les quelques tombes du tout premier cimetière chinois.

Le nettoyage, qui a nécessité le retrait de 100 m³ de déchets et un traitement par la société TSP, va entrer dans une nouvelle phase : celle de la sécurisation et de la préservation des édifices.

« Aujourd’hui, tout est à nu, tout est ouvert. Il faut qu’on arrive à protéger au mieux ce qui a été dégagé, afin d’assurer la conservation des éléments pour les années à venir », explique Anatauarii.

Cette étape va nécessiter rigueur et minutie afin de mettre hors d’eau les vestiges.

À terme, il s’agira sans doute d’ouvrir ce site au public à travers un parcours de visite cohérent, du bord de mer — où se trouvait autrefois la maison Stewart —, au côté montagne avec les baraquements des travailleurs chinois.

Une terre de culture

En 1863, William Stewart et son beau-frère Auguste Soares, surfant sur la hausse du prix du coton engendrée par la guerre de Sécession, créent la Polynesian Plantation Company, qui deviendra la Tahiti Cotton and Coffee Plantation Company.

Le domaine, nommé Terre Eugénie, favorise l’arrivée de 1 000 travailleurs chinois à partir de 1865.

Cette main-d’œuvre restera à Tahiti malgré la faillite, survenue quelques années plus tard.

La culture de la canne à sucre, puis la création d’une rhumerie, redonneront ses lettres de noblesse au domaine jusqu’en 1966, date de la fermeture de la rhumerie.

Document à télécharger :

Les vestiges de la Rhumerie d’Atimaono réveillés (Hiro’a n° 214 – Octobre 2025)