Annuaire des structures de la Direction de la santé

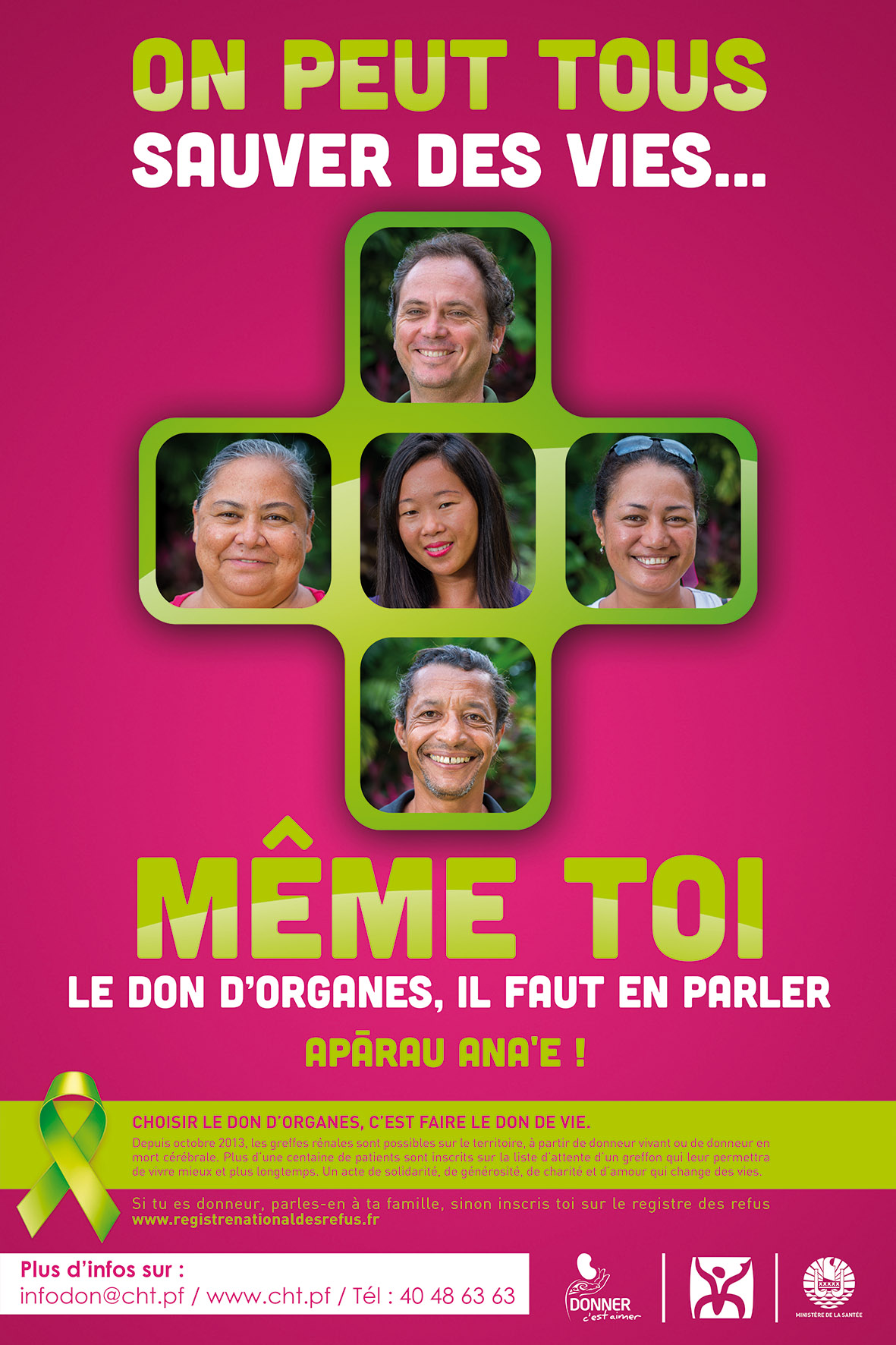

Le Centre hospitalier de la Polynésie française lance sa campagne d’information et de promotion du don d’organes

Le Centre hospitalier de la Polynésie française lance sa campagne d’information et de promotion du don d’organes en corrélation avec celle organisée en métropole le 22 juin autour de la « Journée nationale de réflexion pour le don d’organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs ».

Consultez les documents d’information de cette campagne ici.

L’hôpital de Taravao ouvre son unité d’hospitalisation de jour de chimiothérapie de proximité

Le Ministre de la santé, Dr Jacques Raynal, a inauguré ce matin le nouveau service d’hospitalisation de jour de chimiothérapie de proximité dans le service de médecine de l’hôpital de Taravao, conformément au SOS dans son axe 3.3: « adapter l’offre de santé à l’évolution des besoins – Expérimenter l’administration de la chimiothérapie en proximité ».

Ce service doit répondre aux attentes des patients atteints d’un cancer résidents sur Tahiti Iti, offrant un gain de temps, de confort et de qualité de soins encadré grâce à une collaboration étroite entre la Direction de la santé et le CHPF. Il vient compléter l’offre de soins dans le domaine de la cancérologie en Polynésie Française.

Le Pays poursuit ainsi l’élaboration de son programme de mise en œuvre du Plan Cancer 2016-2021. Le Ministère de la Santé franchit une nouvelle étape, après l’inauguration du mammographe de l’Hôpital de Louis ROLLIN de Taiohae, en offrant quatre lits d’hospitalisation de jour pour l’administration de chimiothérapie à Taravao. L’Etat , dans le cadre de la convention Etat/Pays relative au développement de la filière de prise en charge du patient atteint de cancer en Polynésie française, a permis de financer les travaux et les équipements nécessaires à hauteur de 46000 euros, la CPS au travers d’un contrat d’objectif et de moyen relatif à la mise en place d’un soutien oncologique, a financé le personnel et les formations à hauteur de 27.5 millions XFP, le CHPF en mettant à disposition ses services et son expertise, le Pays assumant le reste au travers de ses services de la santé et de l’informatique.

L’unité d’hospitalisation de jour de chimiothérapie permet aux patients, qui sont suivis par les médecins spécialistes du service d’oncologie du CHPF, de bénéficier de leurs cures de chimiothérapies au plus près de leur domicile par délégation d’administration de soins prescrits au CHPF. Les personnels ont été formés au CHPF, dans le service d’oncologie, à la pharmacie du CHPF, à l’utilisation des outils numériques et au transport en sécurité des produits.

Informations pratiques :

Unité d’hospitalisation de jour, ligne directe : 40.54.77.40 – Fax : 40.54.77.42

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30

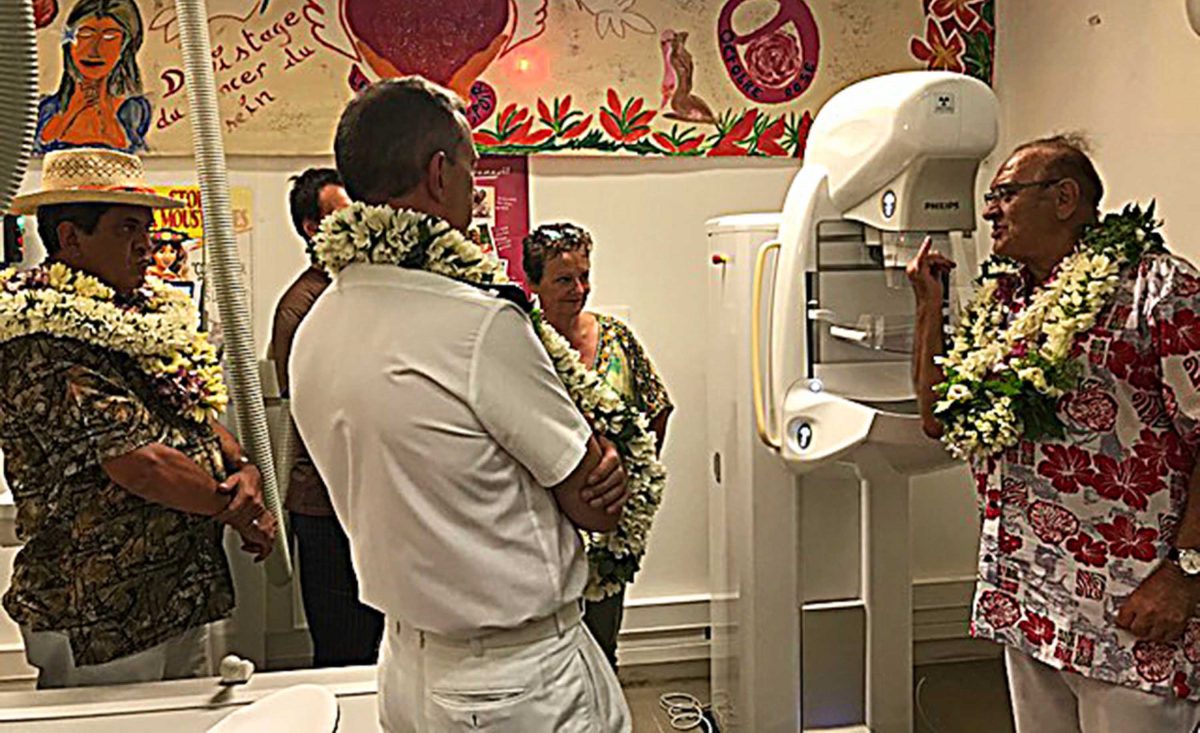

Installation d’un appareil de mammographie à l’hôpital Louis Rollin de Taiohae

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a inauguré samedi un appareil de mammographie destiné à la prévention du cancer du sein de l’hôpital Louis Rollin de Taiohae.

Le Président, accompagné du Ministre de la santé, Jacques Raynal et de la Directrice de la santé, Laurence Bonnac-Théron, a également visité l’hôpital et les parties en cours de rénovation, notamment les chambres de la maternité.

Le dépistage des cancers est un des axes clés de la Stratégie polynésienne de lutte contre le cancer et du Plan cancer 2018-2022. Ces deux documents sont des composantes des récents documents de cadrage de la politique de santé du Pays que sont les Orientations stratégiques 2016-2025 et le Schéma d’organisation sanitaire 2016-2021.

L’objectif principal de la stratégie de dépistage proposée est de réduire le taux de mortalité spécifique par cancer. Pour cela, il est nécessaire que le taux de participation de la population cible s’améliore.

Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, l’objectif est de faciliter l’accès au dépistage à l’ensemble des femmes de la Polynésie française âgées de 50 à 74 ans. Ces femmes peuvent bénéficier d’un examen gratuit tous les deux ans dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Peuvent aussi bénéficier de cette prise en charge, toutes les femmes qui ont une suspicion de cancer du sein ou celles suivies dans le cadre d’une prise en charge.

La Stratégie polynésienne de lutte contre le cancer et le Plan cancer 2018-2022 portent une attention particulière aux femmes des îles.

Jusqu’à aujourd’hui, les femmes de l’archipel des Marquises ne pouvaient bénéficier de cet examen que dans le cadre d’une évacuation sanitaire pour un autre motif, ou d’un déplacement personnel à Papeete.

La convention relative au développement de la filière de prise en charge du patient atteint du cancer en Polynésie française entre l’État et la Polynésie française a permis, aujourd’hui, d’équiper l’hôpital de Taiohae d’un mammographe.

Le coût de cet équipement s’élève à 25 millions XPF. Son installation a nécessité des travaux au sein de l’hôpital de Taiohae. Désormais, les femmes de l’archipel des Marquises pourront bénéficier d’un meilleur accès au dépistage du cancer du sein. Des missions seront organisées dans un cadre conventionnel afin qu’un radiologue soit présent pour assurer l’interprétation de l’examen.

Source: La Présidence.

Départ à la retraite de Mme Manuela Tihoni, agent de l’IFPS Mathilde Frébault

Après de bons et loyaux services au sein de la Direction de la santé et notamment au sein de l’IFPS Mathilde Frébault, en qualité d’agent de service et et ensuite d’agent administratif depuis 1988, Manuela TIHONI prend aujourd’hui une retraite bien méritée. Toute l’équipe de l’IFPS Mathilde Frébault s’est réunie vendredi 25 mai 2018 pour célébrer ce moment festif et émouvant.

3ème session de formation « DU infirmier en soins de santé primaire insulaire » – 2018

Le ministre de la santé et de la prévention, Jacques Raynal et la Directrice de la santé, Laurence Bonnac-Theron, ont ouvert la 3ème session de formation « DU infirmier en soins de santé primaire insulaire » qui a débuté lundi 28 mai 2018 au sein de l’université de la Polynésie française.

59 personnels infirmiers de la Direction de la santé exercent dans les centres de soins de santé primaire des archipels des Marquises, Australes et Tuamotu dont 13 en qualité d’infirmiers itinérants. Ces professionnels de santé ont mission d’offrir aux populations de ces communes insulaires les soins de santé primaires universels que sont : les consultations pour maladies courantes, le suivi et l’accompagnement des patients présentant une longue maladie, l’accueil et le conditionnement des situations d’urgence avant transfert, la protection maternelle et infantile, la mise en œuvre des programmes vaccinaux et de promotion de la santé notamment en milieu scolaire ainsi que des actions médico-sociales de terrain.

C’est pourquoi, au regard des missions multiples et complexes de ces infirmiers, la direction de la santé a mis en place en 2016 en collaboration avec l’Université de Polynésie française (UPF) et l’université de médecine de Bordeaux, un Diplôme Universitaire (DU) en soins de santé primaire insulaire. Ce DU se déroule sur 9 semaines, en alternance avec un enseignement théorique de 5 semaines composé de 5 unités d’enseignement et un enseignement clinique constitué de 4 semaines de stage, à réaliser à l’hôpital d’Afareaitu de Moorea. Cette formation universitaire, en lien avec les problématiques des infirmiers exerçant en milieu insulaire est ouverte prioritairement aux infirmiers ayant un projet professionnel lié à un exercice d’au moins trois ans au sein d’une subdivision santé des Archipels. Depuis 2016, 27 infirmiers ont bénéficié de cette formation universitaire.

Les étudiants en soins infirmiers se joignent aux actions de dépistage

Les étudiants en soins infirmiers sont allés à la rencontre d’autres étudiants et de jeunes participant à la soirée « Flower Power » du Hélios pour proposer des tests rapides d’orientation directe (TROD) concernant deux infections sexuellement transmissibles: la syphilis et le VIH.

Le groupe d’étudiants en soins infirmiers de 3 ème année était accompagné de leur formatrice Meari MAZOUE.

Le vendredi 25 mai 2018, 78 tests ont été réalisés et aucun test s’est révélé positif.

Ces actions de dépistage sont menées par le Centre de Consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales.

Un grand merci pour cette participation!

Une matinée d’information aux porteurs de projets santé a été organisée dans le cadre de l’appel à projets commun 2018

Le 26 février 2018, la Caisse de prévoyance sociale, la Direction de la santé et le Contrat de ville ont lancé l’appel à projet commun 2018 sous le thème de « Bouger plus et manger équilibré ».

Au total, 14 projets ont été validé.

Ce jeudi 24 mai, les porteurs de projets ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger avec les différents professionnels de la Caisse de Prévoyance Sociale, du Contrat de Ville et de la Direction de la santé qui sont en soutien de leurs actions.

Plusieurs thématiques ont été abordées à savoir :

- le positionnement et les messages de prévention à faire passer aux bénéficiaires en tant que garants de la promotion de la santé dans le cadre de leurs projets.

- un éclairage sur les démarches administratives afin de fluidifier la procédure et de faciliter les remontées d’informations.

- un temps de travail en groupes sur les indicateurs de réalisation de leurs actions et d’impact sur les habitudes de vie des bénéficiaires.

Les 14 projets financés sont portés par des associations, des communes et pour la première fois des entreprises et services administratifs du Pays qui s’engagent dans la promotion de la santé de leurs salariés.

Les différents projets se dérouleront sur Tahiti (Arue, Papeete, Punaauia, Mahina, Taravao) et dans les îles (Uturoa, Taputapuatea, Rangiroa, Fakarava, Tureia) et ce jusqu’à fin décembre 2018.

Belle réussite à tous !

Lancement du projet WAKE UP 2018 en partenariat avec la Communauté du Pacifique

La Communauté du Pacifique (CPS) et le bureau régional pour le Pacifique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), basé aux Fidji, lancent un concours de graphisme destiné aux jeunes du Pacifique, l’objectif étant de sensibiliser la population aux maladies non transmissibles et à leurs facteurs de risque.

Principales causes de décès prématurés et de handicap dans la région, les maladies non transmissibles (MNT), telles que le diabète, les maladies cardio-vasculaires et respiratoires ainsi que le cancer constituent une crise épidémique qui pèse lourd sur le développement des pays et territoires du Pacifique. Le tabac, l’excès d’alcool, une mauvaise alimentation (par exemple une alimentation pauvre en fruits et légumes et riche en sucre, sel, matières grasses et aliments transformés), conjugués au manque d’activité physique, sont les principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles.

Autrefois réservées aux adultes, les MNT sont aujourd’hui de plus en plus diagnostiquées chez les jeunes ; la prévention doit donc débuter dès le plus jeune âge.

« Le projet Wake up ! a pour objectif d’impliquer les jeunes générations dans la lutte contre les MNT en leur donnant la possibilité de s’exprimer à travers les médias et les arts » explique Solène Bertrand-Protat, Conseillère en maladies non transmissibles à la CPS.

Tous les jeunes Océaniens âgés de 18 à 30 ans peuvent participer à ce concours qui est cofinancé par le Fonds Pacifique, la CPS et le PNUD. Les lauréats bénéficieront d’une formation aux techniques de graffiti et auront l’occasion de collaborer avec des artistes professionnels pour réaliser une fresque dans leur pays d’origine.

Le formulaire d’inscription est disponible ici.

Bonne chance!

Source: La Communauté du Pacifique

Ouverture de la journée santé mentale

La Journée « santé mentale et prévention du suicide » a débuté, vendredi matin, à l’amphithéâtre de l’hôpital du Taaone, en présence notamment du ministre des Solidarités, Jacques Raynal, et de la Directrice de la santé, Dr Laurence Bonnac-Théron.

La première partie de la journée s’est déroulée sous le signe du futur plan de santé mentale. Le Pr Bruno Falissard, pédopsychiatre, directeur du CESP (centre de recherche en épidémiologie et santé des populations), rattaché à l’INSERM, a débuté la série de conférences par un exposé sur l’avenir de la pédopsychiatrie dans le monde.

Au niveau mondial, dans le tableau complet des maladies, la part relative aux troubles mentaux augmente, et ce même si en parallèle la santé générale des individus s’améliore. D’où l’intérêt porté à la santé mentale par les politiques publiques de santé. Les pays en voie de développement investissent massivement dans le domaine de la pédopsychiatrie en raison de la part importante que représentent les jeunes dans la démographie de ces pays. Du fait de leurs faibles ressources, ils s’adaptent et s’appuient en partie sur des acteurs locaux (travailleurs sociaux, infirmiers, religieux…) et le tissu social de la communauté. Ils inventent ainsi un système peu onéreux qu’ils peuvent déployer sur l’ensemble de leur territoire. C’est une politique très « coût-efficace » car les effets se font sentir sur le long terme et impactent également l’ensemble de la famille même s’ils ne se voient pas toujours dans l’immédiat.

La Direction de la Santé a poursuivi en présentant l’état d’avancement du premier plan de santé mentale de Polynésie française. Les indicateurs collectés pointent la nécessité de concentrer les efforts en direction des jeunes et des personnes en situation de précarité. L’importance de la prévention en direction du public scolaire mais également l’accompagnement des familles en difficulté devraient permettre de renforcer les capacités à faire face aux difficultés de la vie quotidienne des individus.

La nécessité de développer l’offre de soins spécialisés de proximité en lien avec les soins de santé primaires pour couvrir l’ensemble des archipels est une donnée qui n’est plus à rappeler et qui fait l’objet d’un large consensus. Les soins ambulatoires sont une réelle alternative à l’hospitalisation dans un grand nombre de situations.

L’accompagnement social et le passage des professionnels de santé dans les dispositifs sociaux et médico-sociaux sont des étapes importantes. D’une part, les dispositifs sociaux arrivent à saturation du fait de l’augmentation du nombre de familles en difficulté, d’autre part, les professionnels de santé doivent repenser le modèle de soins et développer leurs actions de suivi en direction des familles d’accueil, des centres d’hébergement ou des foyers, en lien avec les partenaires extérieurs.

Le Dr Stéphane Amadéo a poursuivi par un exposé sur l’enquête multicentrique SMPG « Santé mentale en population générale » conduite fin 2015 par l’association SOS suicide sous l’égide de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Cette enquête a montré que plus de 40% de la population présentait au moins un trouble psychique, que celui-ci soit minime ou qu’il occasionne de la gêne dans la vie quotidienne de l’individu. Les risques suicidaires, les troubles de l’humeur, les problèmes liés à l’alcool ou à la drogue sont fortement représentés. Une particularité de la Polynésie française montre que peu de personnes ont recours aux soins de santé primaire pour un problème de santé mentale.

Un autre fait important est le nombre élevé de personnes ayant vécu un ou plusieurs traumatismes, soit 44% des personnes interrogées. Parmi ces traumatismes, 30% était d’origine physique, et 16% d’origine sexuelle, et l’on sait par ailleurs que la majorité des violences déclarées sont d’origine intra-familiale. Le Dr Amadéo a également abordé le projet de psychiatrie de secteur visant à développer les consultations « hors les murs » pour permettre une alternative à l’hospitalisation. Il est également revenu sur le plan de prévention du suicide de l’OMS.

L’après-midi devait être consacrée à la prévention du suicide. Un exposé sur l’historique et l’évolution du centre de prévention du suicide Didi Hirch MHS était ainsi prévu par Me Patricia Speelman du centre de prévention de Los Angeles.

Le Pr Pierre Thomas de l’Observatoire national du suicide, psychiatre au CHU de Lille, devait pour sa part présenter une revue des tendances globales du suicide dans les prisons et le nouveau plan de prévention du suicide en France qui décline un kit opérationnel basé sur des mesures probantes. Une de ces mesures consiste à recontacter la personne qui a fait une tentative de suicide dans les suites de son acte afin de maintenir le lien et prévenir ainsi les récidives. D’autres mesures ont été exposées, telles que la mise en place d’un numéro vert unique pouvant être régulé par la plateforme d’écoute des pompiers, la formation des médecins généralistes au suivi des patients dépressifs et à la reconnaissance de signes de gravité, la mise en place d’un portail « grand public », la prise en compte du sur-risque chez les personnes de l’entourage afin de travailler sur la notion de « contagion suicidaire ».

Le Dr Didier Delhaye, du CHU de Bordeaux, devait en outre évoquer le dépistage et la prise en charge des dépressions selon les nouvelles recommandations, lesquels constituent un axe majeur de la prévention du suicide. Il est particulièrement impliqué dans les cas de « dépressions résistantes ». Le plus souvent, ces dépressions difficiles à traiter sont la conséquence de parcours de soins brisés mais plus rarement il s’agit de véritables dépressions résistantes pour lesquelles on retrouve dans l’histoire de la personne soit des co-morbidités, soit des pathologies anxieuses qui sont un frein à la guérison, ou encore des syndromes de stress post-traumatiques ou des épisodes passés de dépressions, ce qui donne à penser qu’il est important de prendre en compte précocement les épisodes dépressifs.

A la fin de la journée, une table ronde était prévue sur la thématique de la recherche épidémiologique en santé et ce qu’elle peut apporter à la formation, aux soins, avec également l’évocation de la création d’un centre d’hébergement d’urgence en Polynésie. L’ensemble de ces contributions permettront, lors de l’élaboration du « plan de Santé Mentale », d’alimenter les réflexions au vu de ces récentes avancées nationales et internationales.

Remise des attestations d’accréditations aux formations sanitaires de Moorea-Maiao

La Directrice de la Santé, Dr Laurence Bonnac-Théron, en présence de la représentante santé de la Commune de Moorea-Maiao, de 2 formatrices de l’IFPS, a remis jeudi matin les attestations d’accréditation à l’accueil et aux soins d’urgence aux 16 infirmiers et aides-soignantes de l’hôpital de Moorea ayant réussi le test après formation.

« L’accréditation fait partie des moyens développés pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et l’amélioration des pratiques. Ainsi l’accréditation constitue une modalité de satisfaction à l’obligation de développement professionnel continu (DPC) dont elle intègre les principes en les complétant par des procédures spécifiques d’analyse et de réduction des risques. »Elle accorde une reconnaissance temporaire et met en valeur les compétences acquises.

La validation des accréditations s’est basée sur les dernières recommandations de bonnes pratiques, le but est également d’harmoniser les pratiques

Les thèmes qui ont été travaillés et pour lesquels ces agents ont obtenus leur accréditation pour deux années sont les suivants:

- Accueil et tri du patient à l’arrivée aux urgences

- Transfusion de produits sanguins labiles

- Accueil de la femme enceinte en travail et prise en charge d’un accouchement inopiné

- Participation à la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance

- Prise en charge d’un nouveau-né en salle de naissance

- Participation à la mise en œuvre de la réanimation néo natale

- Participation à la mise en œuvre de la pose de voies centrales (artérielle, veineuse, ombilicale)

- Participation à la mise en œuvre de l’intubation orotrachéale

Les accréditations pour l’année 2018 porteront entre autre sur les soins palliatifs (prise en charge de la douleur, soins de confort et accompagnement). Cette procédure de qualité concernera également les médecins et les sages-femmes.