Annuaire des structures de la Direction de la santé

Campagne vaccinale à MAKATEA novembre 2021

La vaccination anti COVID 19 dans la cinquantaine d’atoll paumotu non médicalisé n’est pas simple, nécessite une logistique compliquée.

La première campagne a été organisé en mai-juin 2021 grâce aux moyens logistique militaires (Gardian, Casa, Prairial). Le taux vaccinal moyen a été de 35%.

La deuxième campagne a été planifié en septembre 2021 vers les atolls ayant un aérodrome. Le Twin Otter d’Air Archipel a permis de rejoindre 17 atolls. Le bilan vaccinal a été bon, atteignant un taux moyen de 70%

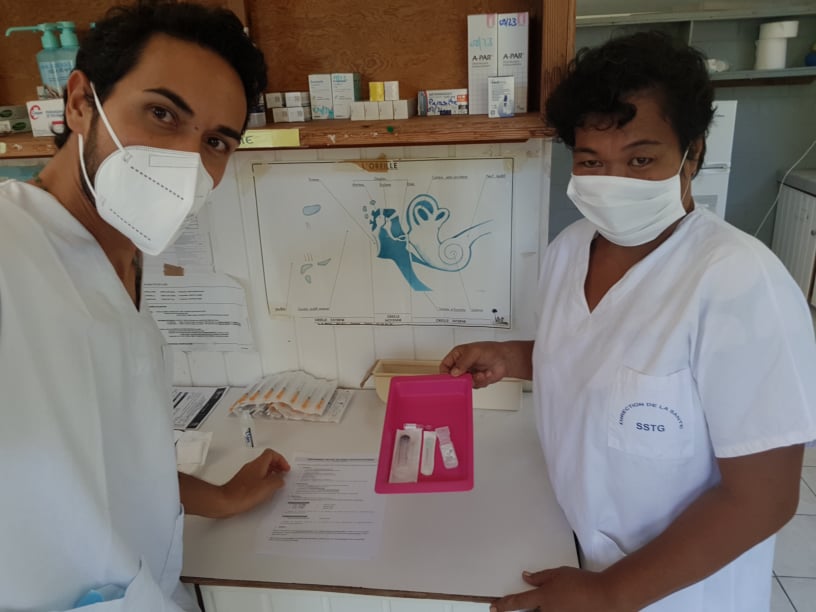

La troisième campagne planifiée en fin d’année s’oriente vers les atolls sans aérodromes dont l’accès n’est possible que par un débarcadère. MAKATEA est donc le premier atoll à être joint en novembre 2021. Du fait que la navette maritime communale de RANGIROA est en révision technique en cale de halage, la SSTG a réquisitionné un potimara de WONG SANG SIMEON. L’infirmier de AVATORU (ANTHONY ) s’est porté volontaire pour faire la traversée maritime de 3H. Le départ prévu le jeudi 18 novembre a été reporté du fait d’une mer agité avec un MARAMU puissant au lundi 22 novembre 2021.

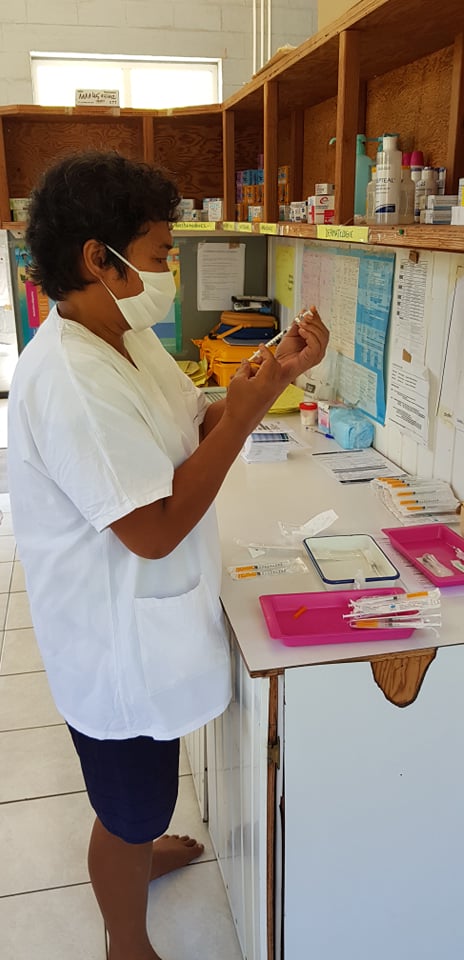

Sur site, une trentaine de volontaires s’est rendu au poste de santé pour recevoir les doses vaccinaux (PFIZER ou JANSSEN). L’auxiliaire de soins de MAKATEA (MEHOTEA) a été formée par ANTHONY sur toutes les procédures techniques d’injection et en particulier sur la préparation de la seringue d’Adrénaline à injecter en cas de choc anaphylactique et la surveillance post vaccinale. MEHOTA est autorisé à effectuer les rappels vaccinaux sous supervision du personnel de santé d’AVATORU par la valise de télémédecine. Le taux vaccinal est estimé à 80 % suite à cette séance

Campagne vaccinale à MAKATEA novembre 2021

La vaccination anti COVID 19 dans la cinquantaine d’atoll paumotu non médicalisé n’est pas simple, nécessite une logistique compliquée.

La première campagne a été organisé en mai-juin 2021 grâce aux moyens logistique militaires (Gardian, Casa, Prairial). Le taux vaccinal moyen a été de 35%.

La deuxième campagne a été planifié en septembre 2021 vers les atolls ayant un aérodrome. Le Twin Otter d’Air Archipel a permis de rejoindre 17 atolls. Le bilan vaccinal a été bon, atteignant un taux moyen de 70%

La troisième campagne planifiée en fin d’année s’oriente vers les atolls sans aérodromes dont l’accès n’est possible que par un débarcadère. MAKATEA est donc le premier atoll à être joint en novembre 2021. Du fait que la navette maritime communale de RANGIROA est en révision technique en cale de halage, la SSTG a réquisitionné un potimara de WONG SANG SIMEON. L’infirmier de AVATORU (ANTHONY ) s’est porté volontaire pour faire la traversée maritime de 3H. Le départ prévu le jeudi 18 novembre a été reporté du fait d’une mer agité avec un MARAMU puissant au lundi 22 novembre 2021.

Sur site, une trentaine de volontaires s’est rendu au poste de santé pour recevoir les doses vaccinaux (PFIZER ou JANSSEN). L’auxiliaire de soins de MAKATEA (MEHOTEA) a été formée par ANTHONY sur toutes les procédures techniques d’injection et en particulier sur la préparation de la seringue d’Adrénaline à injecter en cas de choc anaphylactique et la surveillance post vaccinale. MEHOTA est autorisé à effectuer les rappels vaccinaux sous supervision du personnel de santé d’AVATORU par la valise de télémédecine. Le taux vaccinal est estimé à 80 % suite à cette séance

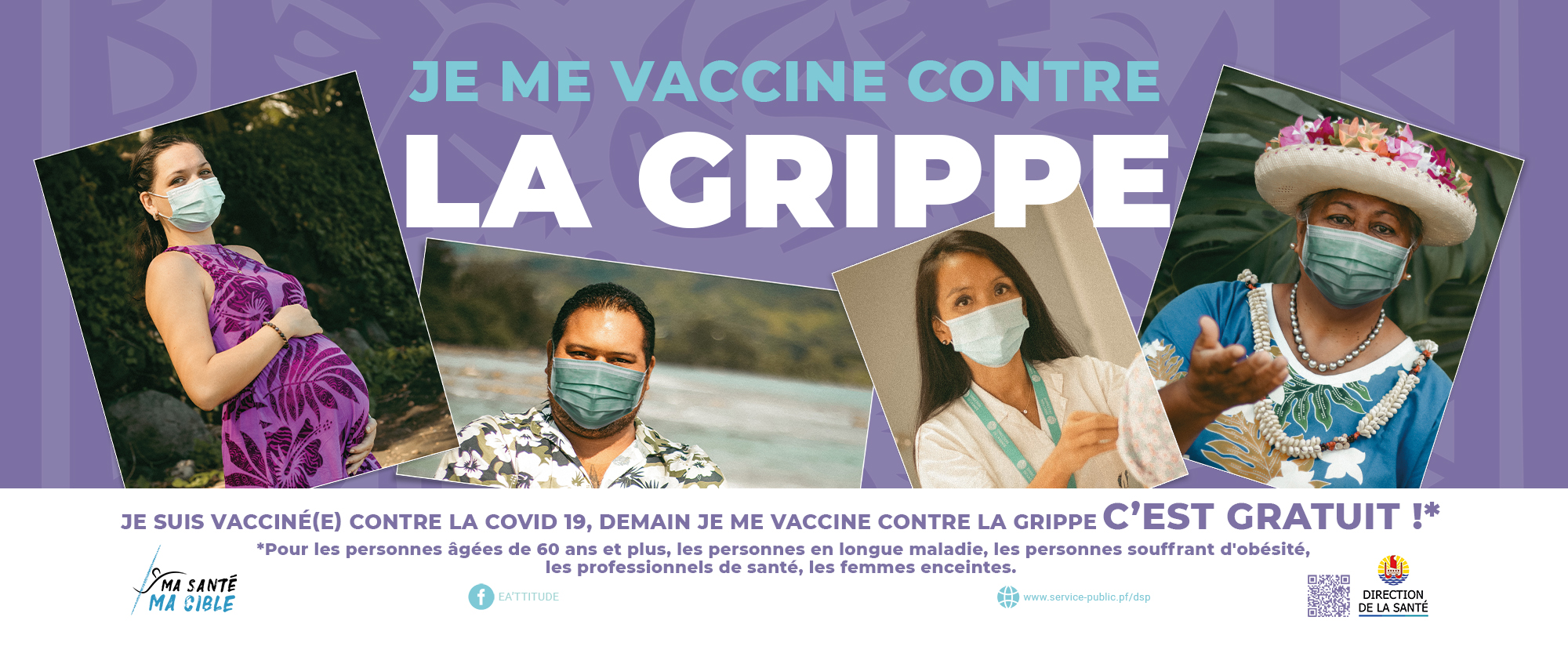

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021/2022

Chaque année, la direction de la santé organise la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

2021 est une année particulière. En effet, depuis le mois de janvier, la campagne de vaccination contre la Covid19 a été mise en place et elle est toujours d’actualité. L’objectif étant de vacciner 70% de la population polynésienne.

Dans un communiqué diffusé au mois d’août, la Haute autorité sanitaire (HAS) confirme sa position sur la question de « la concomitance du vaccin contre la covid19 et la grippe saisonnière », laquelle permet de rassurer tous les acteurs impliqués dans la réalisations des 2 campagnes de prévention.

En Polynésie française et ailleurs dans le monde, la grippe est un problème de santé publique. Le virus responsable peut toucher n’importe qui dans n’importe quelle tranche d’âge. Il se transmet par voie respiratoire, principalement lors d’éternuements ou de toux et se propage facilement d’une personne à une autre. Le virus peut aussi se propager par les mains contaminées que l’on porte après au visage. Cette maladie peut entraîner des formes graves chez certaines personnes.

Les personnes à risques ainsi que les professionnels de santé, qui sont en contact avec ces personnes, doivent en priorité se faire vacciner.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 se déroulera du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022.

Cette année, la Direction de la santé met gratuitement à disposition des vaccins pour les catégories cibles.

Pour les groupes à risque :

- Les personnes de 60 anset plus

- Les personnes en affection longue durée (« Carnet rouge »)

- Les femmes enceintes(1er, 2e, 3e trimestre)

- Les personnes souffrant d’obésité

- Les personnes avec un IMC≥40

- Et tous les professionnels de santé.

Les vaccins seront délivrés gratuitement sur présentation d’un justificatif (carte CPS, carnet rouge, carnet de grossesse, carte professionnelle) dans toutes les structures de soins de Polynésie française, publiques comme privées ainsi que les pharmacies.

Pour les personnes ne relevant pas de la gratuité, les vaccins seront vendus sans ordonnance dans toutes les pharmacies.

Dans le but de réduire la transmission des virus respiratoires, il est important de rappeler les mesures barrières. Ces gestes du quotidien permettent de limiter la propagation des virus respiratoires, tout en protégeant les personnes les plus fragiles.

- Se couvrir la bouche avec la main ou le bras quand on éternue ou que l’on tousse

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation

- Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique

- Éviter tout contact avec une personne malade et respecter une distance physique d’au moins 1m

- Porter un masque si l’on ressent des symptômes et consulter rapidement son médecin

Je suis vaccinée contre la Covid19, demain je me vaccine contre la grippe

Pour plus d’informations : https://www.service-public.pf/dsp/grippe-saisonniere/ ou sur la page Facebook EA’ttitude.

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021/2022

Chaque année, la direction de la santé organise la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

2021 est une année particulière. En effet, depuis le mois de janvier, la campagne de vaccination contre la Covid19 a été mise en place et elle est toujours d’actualité. L’objectif étant de vacciner 70% de la population polynésienne.

Dans un communiqué diffusé au mois d’août, la Haute autorité sanitaire (HAS) confirme sa position sur la question de « la concomitance du vaccin contre la covid19 et la grippe saisonnière », laquelle permet de rassurer tous les acteurs impliqués dans la réalisations des 2 campagnes de prévention.

En Polynésie française et ailleurs dans le monde, la grippe est un problème de santé publique. Le virus responsable peut toucher n’importe qui dans n’importe quelle tranche d’âge. Il se transmet par voie respiratoire, principalement lors d’éternuements ou de toux et se propage facilement d’une personne à une autre. Le virus peut aussi se propager par les mains contaminées que l’on porte après au visage. Cette maladie peut entraîner des formes graves chez certaines personnes.

Les personnes à risques ainsi que les professionnels de santé, qui sont en contact avec ces personnes, doivent en priorité se faire vacciner.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 se déroulera du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022.

Cette année, la Direction de la santé met gratuitement à disposition des vaccins pour les catégories cibles.

Pour les groupes à risque :

- Les personnes de 60 anset plus

- Les personnes en affection longue durée (« Carnet rouge »)

- Les femmes enceintes(1er, 2e, 3e trimestre)

- Les personnes souffrant d’obésité

- Les personnes avec un IMC≥40

- Et tous les professionnels de santé.

Les vaccins seront délivrés gratuitement sur présentation d’un justificatif (carte CPS, carnet rouge, carnet de grossesse, carte professionnelle) dans toutes les structures de soins de Polynésie française, publiques comme privées ainsi que les pharmacies.

Pour les personnes ne relevant pas de la gratuité, les vaccins seront vendus sans ordonnance dans toutes les pharmacies.

Dans le but de réduire la transmission des virus respiratoires, il est important de rappeler les mesures barrières. Ces gestes du quotidien permettent de limiter la propagation des virus respiratoires, tout en protégeant les personnes les plus fragiles.

- Se couvrir la bouche avec la main ou le bras quand on éternue ou que l’on tousse

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation

- Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique

- Éviter tout contact avec une personne malade et respecter une distance physique d’au moins 1m

- Porter un masque si l’on ressent des symptômes et consulter rapidement son médecin

Je suis vaccinée contre la Covid19, demain je me vaccine contre la grippe

Pour plus d’informations : https://www.service-public.pf/dsp/grippe-saisonniere/ ou sur la page Facebook EA’ttitude.

Promotion du dépistage du cancer du sein à Niau – Tuamotu Gambier

Ce vendredi 29 octobre à 8h, une heure de sensibilisation à Niau dans la grande salle de la mairie destinée à la population pour promouvoir le dépistage du cancer du sein.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, Octobre Rose, les structures de santé proposent des ateliers et des points d’informations pour rappeler les messages clés autour du cancer du sein. A Niau, une douzaine de personnes y compris des hommes ont gentiment répondu à l’invitation malgré des conditions climatiques peu favorables, pour un rappel sur l’importance de se faire dépister le plus tôt possible, de ne pas avoir peur d’aller consulter un taote et de garder bonne hygiène de vie. Les participantes ont pu poser des questions directement à l’intervenante telles que : « Qui peut être touché et pourquoi ? », « Que faire avant d’aller consulter ? » etc…Pour répondre aux questions, les vidéos de Kura fait sa radio titi, et une vidéo expliquant le cancer du sein ont été diffusée.

Enfin une maman qui a déjà fait sa mammographie, a eu l’occasion de partager son expérience, très émouvante avec sa famille. Un membre de sa famille ayant eu le cancer des seins stade 4 ce qui a entrainé un traitement avec chimiothérapie et autres traitements lourds. Elle a ainsi encouragé tout le monde à aller consulter au moindre doute.

Ce partage ainsi que les projections ont eu un impact sur la perception des participants sur l’importance d’une bonne santé en général, que tout le monde peut être touché les hommes comme les femmes. Les invités présents sont ouverts à d’autres activités de prévention à l’avenir, un atelier culinaire pourrait bientôt prendre forme à leur demande, d’après nos intervenants sur place.

Promotion du dépistage du cancer du sein à Niau – Tuamotu Gambier

Ce vendredi 29 octobre à 8h, une heure de sensibilisation à Niau dans la grande salle de la mairie destinée à la population pour promouvoir le dépistage du cancer du sein.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, Octobre Rose, les structures de santé proposent des ateliers et des points d’informations pour rappeler les messages clés autour du cancer du sein. A Niau, une douzaine de personnes y compris des hommes ont gentiment répondu à l’invitation malgré des conditions climatiques peu favorables, pour un rappel sur l’importance de se faire dépister le plus tôt possible, de ne pas avoir peur d’aller consulter un taote et de garder bonne hygiène de vie. Les participantes ont pu poser des questions directement à l’intervenante telles que : « Qui peut être touché et pourquoi ? », « Que faire avant d’aller consulter ? » etc…Pour répondre aux questions, les vidéos de Kura fait sa radio titi, et une vidéo expliquant le cancer du sein ont été diffusée.

Enfin une maman qui a déjà fait sa mammographie, a eu l’occasion de partager son expérience, très émouvante avec sa famille. Un membre de sa famille ayant eu le cancer des seins stade 4 ce qui a entrainé un traitement avec chimiothérapie et autres traitements lourds. Elle a ainsi encouragé tout le monde à aller consulter au moindre doute.

Ce partage ainsi que les projections ont eu un impact sur la perception des participants sur l’importance d’une bonne santé en général, que tout le monde peut être touché les hommes comme les femmes. Les invités présents sont ouverts à d’autres activités de prévention à l’avenir, un atelier culinaire pourrait bientôt prendre forme à leur demande, d’après nos intervenants sur place.

Promotion du dépistage du cancer du sein au dispensaire des Tuamotu Gambier

Ce lundi 25 octobre, les agents du dispensaire des Tuamotu Gambier ont organisé des ateliers destinés à la population pour promouvoir le dépistage du cancer du sein.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, Octobre Rose, les structures de santé proposent des ateliers et des points d’informations pour rappeler les messages clés autour du cancer du sein. Les agents du dispensaire des Tuamotu Gambier ont eu l’idée de réunir les patientes et leurs familles dans la journée du 25 octobre, pour rappeler l’importance de se faire dépister le plus tôt possible, de ne pas avoir peur d’aller consulter un taote et de garder bonne hygiène de vie. Les participantes ont pu poser des questions directement à la sage-femme intervenante et des sacs roses ont été distribués avec des brochures sur le cancer du sein. À la fin de la séance, elles ont pu accrocher un message de soutien sur la guirlande spéciale Octobre Rose situé dans le dispensaire.

Les auxiliaires de santé des îles présents sur Tahiti ont pu également bénéficier d’une petite formation de rappel.

Promotion du dépistage du cancer du sein au dispensaire des Tuamotu Gambier

Ce lundi 25 octobre, les agents du dispensaire des Tuamotu Gambier ont organisé des ateliers destinés à la population pour promouvoir le dépistage du cancer du sein.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, Octobre Rose, les structures de santé proposent des ateliers et des points d’informations pour rappeler les messages clés autour du cancer du sein. Les agents du dispensaire des Tuamotu Gambier ont eu l’idée de réunir les patientes et leurs familles dans la journée du 25 octobre, pour rappeler l’importance de se faire dépister le plus tôt possible, de ne pas avoir peur d’aller consulter un taote et de garder bonne hygiène de vie. Les participantes ont pu poser des questions directement à la sage-femme intervenante et des sacs roses ont été distribués avec des brochures sur le cancer du sein. À la fin de la séance, elles ont pu accrocher un message de soutien sur la guirlande spéciale Octobre Rose situé dans le dispensaire.

Les auxiliaires de santé des îles présents sur Tahiti ont pu également bénéficier d’une petite formation de rappel.

Coopération active entre le centre communal de secours des sapeurs-pompiers et le centre médical de RANGIROA

Suite au recrutement d’une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires par la commune de RANGIROA au 3ième trimestre 2021, le subdivisionnaire de la santé des TG (Dr François LAUDON) a proposé un soutien technique à cette antenne.

Des entrainements en commun entre les sapeurs-pompiers, l’association des secouristes et les soignants seront planifiés un jour par mois. La première rencontre s’est tenu ce vendredi 22 octobre 2021.

Toute l’équipe médicale d’AVATORU composée de Dr Yves LABAR, des 3 infirmiers (Stéphane MELLADO, Antony POLUTELE, Anne-Marie GONCALVES), l’ASP Roger NATUA, la secrétaire médicale Katsumi MAURI a donc échangé leurs expériences sanitaires et leur savoir-faire avec ces forces vives communaux de secours.

La Direction de la Santé soutient une telle initiative de partenariat communal.

Coopération active entre le centre communal de secours des sapeurs-pompiers et le centre médical de RANGIROA

Suite au recrutement d’une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires par la commune de RANGIROA au 3ième trimestre 2021, le subdivisionnaire de la santé des TG (Dr François LAUDON) a proposé un soutien technique à cette antenne.

Des entrainements en commun entre les sapeurs-pompiers, l’association des secouristes et les soignants seront planifiés un jour par mois. La première rencontre s’est tenu ce vendredi 22 octobre 2021.

Toute l’équipe médicale d’AVATORU composée de Dr Yves LABAR, des 3 infirmiers (Stéphane MELLADO, Antony POLUTELE, Anne-Marie GONCALVES), l’ASP Roger NATUA, la secrétaire médicale Katsumi MAURI a donc échangé leurs expériences sanitaires et leur savoir-faire avec ces forces vives communaux de secours.

La Direction de la Santé soutient une telle initiative de partenariat communal.

Formation des ambassadeurs de la POD à Huahine

Lundi 18 octobre 2021, 25 ambassadeurs POD ont été formés à la distribution de médicaments contre la filariose sur l’île de Huahine. Cette formation est la première étape à la mobilisation communautaire nécessaire à la lutte contre la filariose, cette première session a été mené avec succès grâce à la mobilisation de tous.

En effet, cette mobilisation communautaire s’inscrit dans une démarche de soins de santé primaire, elle s’illustre par la diversité de partenariat entre la commune représentée par Tania TEREMATE 1ère adjointe au maire, la direction de la santé représentée par Sylvana TIATOA responsable de la cellule de promotion de la santé des îles sous le vent, Heimoana DEGAGE infirmière référent de la POD du centre médical de Huahine, Pauline NIVA chargée de communication et Bella SAM, infirmière chargée du programme de lutte contre la Filariose lymphatique du Bureau des programmes de santé.

Par ailleurs la mise à disposition gratuite de kits téléphoniques et de goodies par VINI-OPT a renforcé la motivation des ambassadeurs de la POD.

Formation des ambassadeurs de la POD à Huahine

Lundi 18 octobre 2021, 25 ambassadeurs POD ont été formés à la distribution de médicaments contre la filariose sur l’île de Huahine. Cette formation est la première étape à la mobilisation communautaire nécessaire à la lutte contre la filariose, cette première session a été mené avec succès grâce à la mobilisation de tous.

En effet, cette mobilisation communautaire s’inscrit dans une démarche de soins de santé primaire, elle s’illustre par la diversité de partenariat entre la commune représentée par Tania TEREMATE 1ère adjointe au maire, la direction de la santé représentée par Sylvana TIATOA responsable de la cellule de promotion de la santé des îles sous le vent, Heimoana DEGAGE infirmière référent de la POD du centre médical de Huahine, Pauline NIVA chargée de communication et Bella SAM, infirmière chargée du programme de lutte contre la Filariose lymphatique du Bureau des programmes de santé.

Par ailleurs la mise à disposition gratuite de kits téléphoniques et de goodies par VINI-OPT a renforcé la motivation des ambassadeurs de la POD.

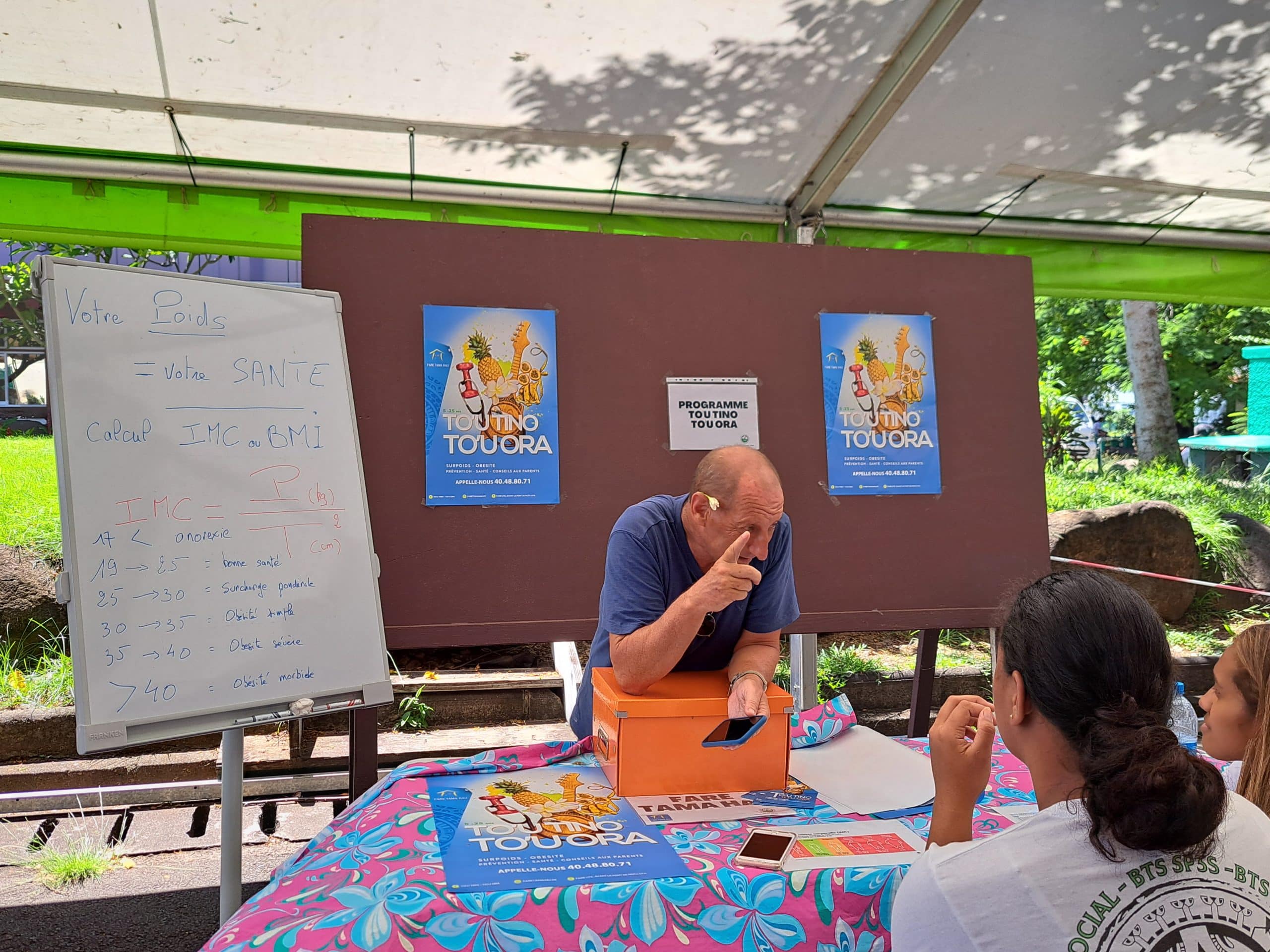

Première journée des tables rondes sur la transition alimentaire

Les premières tables rondes sur la #transitionalimentaire en Polynésie française ont commencé le 14 octobre 2021 organisée par la Direction de la Santé, Direction de l’agriculture et la Direction des Ressources marines en partenariat avec le programme PROTEGE financé par l’Union européenne. L’objectif est d’adopter courant 2022 un plan stratégique, opérationnel et concerté sur 10 ans, fixant les actions à engager pour opérer cette nécessaire transition.

Ce diagnostic analyse le système alimentaire polynésien selon 4 axes : la sécurité alimentaire et nutritionnelle,

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la durabilité environnementale,

la durabilité environnementale, la durabilité économique et

la durabilité économique et la gouvernance alimentaire.

la gouvernance alimentaire.

L’impact humain de la pandémie de la #Covid19 en Polynésie française a mis en évidence le mauvais état de santé général des polynésiens dont l’une des causes est la mauvaise alimentation.Avec la participation :Présidence de la Polynésie françaiseDirection de l’Agriculture de Polynésie françaiseDirection des ressources marines de la Polynésie françaiseDirection de la santé de la Polynésie française

L’impact humain de la pandémie de la #Covid19 en Polynésie française a mis en évidence le mauvais état de santé général des polynésiens dont l’une des causes est la mauvaise alimentation.Avec la participation :Présidence de la Polynésie françaiseDirection de l’Agriculture de Polynésie françaiseDirection des ressources marines de la Polynésie françaiseDirection de la santé de la Polynésie françaiseEuropean Union in the Pacific

Crédit photo : Gouvernement de la Polynésie françaisePremière journée des tables rondes sur la transition alimentaire

Les premières tables rondes sur la #transitionalimentaire en Polynésie française ont commencé le 14 octobre 2021 organisée par la Direction de la Santé, Direction de l’agriculture et la Direction des Ressources marines en partenariat avec le programme PROTEGE financé par l’Union européenne. L’objectif est d’adopter courant 2022 un plan stratégique, opérationnel et concerté sur 10 ans, fixant les actions à engager pour opérer cette nécessaire transition.

Ce diagnostic analyse le système alimentaire polynésien selon 4 axes : la sécurité alimentaire et nutritionnelle,

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la durabilité environnementale,

la durabilité environnementale, la durabilité économique et

la durabilité économique et la gouvernance alimentaire.

la gouvernance alimentaire. L’impact humain de la pandémie de la #Covid19 en Polynésie française a mis en évidence le mauvais état de santé général des polynésiens dont l’une des causes est la mauvaise alimentation.

L’impact humain de la pandémie de la #Covid19 en Polynésie française a mis en évidence le mauvais état de santé général des polynésiens dont l’une des causes est la mauvaise alimentation.Avec la participation :

Présidence de la Polynésie françaiseDirection de l’Agriculture de Polynésie françaiseDirection des ressources marines de la Polynésie françaiseDirection de la santé de la Polynésie françaiseEuropean Union in the Pacific

Crédit photo : Gouvernement de la Polynésie françaiseOuverture des tables rondes sur la transition alimentaire en Polynésie française

Crédit photo : Présidence de la Polynésie françaiseLa Direction de la santé, la Direction de l’agriculture et la Direction des ressources marines ont organisé ce jeudi 14 octobre, en partenariat avec la Communauté du Pacifique (CPS), la première table ronde sur la transition alimentaire de la Polynésie française.

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, en compagnie notamment du Vice-président et ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha et du ministre de la Santé, Jacques Raynal a ouvert cette première rencontre durant laquelle environ 70 acteurs se sont portés volontaires pour travailler sur les questions de durabilité du système alimentaire en Polynésie française : institutions, services administratifs, acteurs économique, consommateurs, confessions religieuses, milieu associatif, etc.

Cette table ronde s’inscrit dans la volonté du Pays de positionner la transition alimentaire comme un axe fondamental des politiques publiques, l’objectif étant l’adoption courant 2022 d’un plan stratégique, opérationnel et concerté sur 10 ans, fixant les actions à engager pour permettre l’accès pour tous à une alimentation durable, saine et accessible. L’impact humain de la pandémie de la Covid-19 en Polynésie française a en effet mis en évidence le mauvais état de santé général des polynésiens dont l’une des causes est la mauvaise alimentation.

Ce premier rendez-vous avait pour ambition le partage et l’appropriation, par tous les acteurs concernés, du diagnostic du système alimentaire de Polynésie française, réalisé dans le cadre du programme PROTEGE (porté par la CPS et financé par l’Union Européenne). Ce diagnostic analyse le système alimentaire polynésien au travers de 4 axes : la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la durabilité environnementale, la durabilité économique et la gouvernance alimentaire. Il permet également de mettre en lumière, pour chaque axe, l’existence d’initiatives locales porteuses de changement.

Animé par une équipe de facilitateurs de la DMRA (Direction de la modernisation et des réformes de l’administration), et accompagné d’experts du domaine de l’alimentation, l’évènement doit également permettre l’appropriation des principaux schémas directeurs et stratégies sectoriels existants, afin que la co-construction du plan de transition alimentaire de Polynésie française s’élabore sur la base d’un constat éclairé et partagé par tous. Dans cette perspective, la seconde partie des tables rondes aura lieu le 9 novembre 2021 afin de poursuivre la dynamique initiée.

Nous souhaitons mobiliser les acteurs, dans un second temps qui aura lieu en Novembre 2021, afin de rentrer dans le vif du sujet, en s’appuyant sur leur expertise pour dessiner les contours d’un plan d’action stratégique pour la transition alimentaire.

Ouverture des tables rondes sur la transition alimentaire en Polynésie française

Crédit photo : Présidence de la Polynésie françaiseLa Direction de la santé, la Direction de l’agriculture et la Direction des ressources marines ont organisé ce jeudi 14 octobre, en partenariat avec la Communauté du Pacifique (CPS), la première table ronde sur la transition alimentaire de la Polynésie française.

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, en compagnie notamment du Vice-président et ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha et du ministre de la Santé, Jacques Raynal a ouvert cette première rencontre durant laquelle environ 70 acteurs se sont portés volontaires pour travailler sur les questions de durabilité du système alimentaire en Polynésie française : institutions, services administratifs, acteurs économique, consommateurs, confessions religieuses, milieu associatif, etc.

Cette table ronde s’inscrit dans la volonté du Pays de positionner la transition alimentaire comme un axe fondamental des politiques publiques, l’objectif étant l’adoption courant 2022 d’un plan stratégique, opérationnel et concerté sur 10 ans, fixant les actions à engager pour permettre l’accès pour tous à une alimentation durable, saine et accessible. L’impact humain de la pandémie de la Covid-19 en Polynésie française a en effet mis en évidence le mauvais état de santé général des polynésiens dont l’une des causes est la mauvaise alimentation.

Ce premier rendez-vous avait pour ambition le partage et l’appropriation, par tous les acteurs concernés, du diagnostic du système alimentaire de Polynésie française, réalisé dans le cadre du programme PROTEGE (porté par la CPS et financé par l’Union Européenne). Ce diagnostic analyse le système alimentaire polynésien au travers de 4 axes : la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la durabilité environnementale, la durabilité économique et la gouvernance alimentaire. Il permet également de mettre en lumière, pour chaque axe, l’existence d’initiatives locales porteuses de changement.

Animé par une équipe de facilitateurs de la DMRA (Direction de la modernisation et des réformes de l’administration), et accompagné d’experts du domaine de l’alimentation, l’évènement doit également permettre l’appropriation des principaux schémas directeurs et stratégies sectoriels existants, afin que la co-construction du plan de transition alimentaire de Polynésie française s’élabore sur la base d’un constat éclairé et partagé par tous. Dans cette perspective, la seconde partie des tables rondes aura lieu le 9 novembre 2021 afin de poursuivre la dynamique initiée.

Nous souhaitons mobiliser les acteurs, dans un second temps qui aura lieu en Novembre 2021, afin de rentrer dans le vif du sujet, en s’appuyant sur leur expertise pour dessiner les contours d’un plan d’action stratégique pour la transition alimentaire.

eCovid-Pf : l’impact de la COVID-19 sur les habitudes de la population

La Direction de la santé lance une nouvelle enquête confidentielle et anonyme sur l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur les habitudes de vie des polynésiens. Elle s’adresse aux personnes âgées de 18 ans ou plus, résidant actuellement en Polynésie française.

L’objectif de cette enquête est d’identifier et d’évaluer l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur les habitudes de vie de la population de la Polynésie française.

Cette enquête est réalisée sur le site internet de la Direction de la santé au moyen d’un questionnaire regroupant des informations sur tes caractéristiques, tes habitudes de vie et de consommation et ta santé. Les données recueillies seront traitées exclusivement à des fins statistiques, sur la base de ton consentement.

Toute personne est libre de participer ou non à cette enquête. Les réponses seront traitées de manière anonyme par la Direction de la santé et conservées de manière sécurisée, dans le respect de la législation informatique et libertés. Vos informations sont strictement réservées à cette enquête de la Direction de la santé et ne seront communiquées à aucun autre organisme.

Comme pour les enquêtes précédentes, les résultats de cette enquête feront l’objet d’un rapport consultable librement sur le site internet de la Direction de la santé.

eCovid-Pf : l’impact de la COVID-19 sur les habitudes de la population

La Direction de la santé lance une nouvelle enquête confidentielle et anonyme sur l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur les habitudes de vie des polynésiens. Elle s’adresse aux personnes âgées de 18 ans ou plus, résidant actuellement en Polynésie française.

L’objectif de cette enquête est d’identifier et d’évaluer l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur les habitudes de vie de la population de la Polynésie française.

Cette enquête est réalisée sur le site internet de la Direction de la santé au moyen d’un questionnaire regroupant des informations sur tes caractéristiques, tes habitudes de vie et de consommation et ta santé. Les données recueillies seront traitées exclusivement à des fins statistiques, sur la base de ton consentement.

Toute personne est libre de participer ou non à cette enquête. Les réponses seront traitées de manière anonyme par la Direction de la santé et conservées de manière sécurisée, dans le respect de la législation informatique et libertés. Vos informations sont strictement réservées à cette enquête de la Direction de la santé et ne seront communiquées à aucun autre organisme.

Comme pour les enquêtes précédentes, les résultats de cette enquête feront l’objet d’un rapport consultable librement sur le site internet de la Direction de la santé.

Campagne de vaccination à Katiu, Raroia, Hikueru, Tatakoto, Fangatau, Fakahina et Puka Puka

Durant les 4 jours de ce wee-end, du samedi 9 au mardi 12 octobre, l’équipe vaccinale du Dispensaire des Tuamotu-Gambier menée par le subdivisionnaire de santé, docteur François LAUDON a parcouru 7 atolls ayant un aérodrome (Katiu, Raroia, Hikueru, Tatakoto, Fangatau, Fakahina, Puka Puka). Les habitants de 2 atolls sans aérodrome (Takume, Marokau) ont rejoint l’atoll voisin par Kau pour être vaccinés, Takume vers Raroia et Marokau vers Hikueru.

Une grosse affluence dans ces vaccinodromes archipélagiques éphémères avec un taux vaccinal record de 98 % à Puka Puka.

Premier atoll touché par l’aéronef d’Air Tetiaroa à Katiu, 29 volontaires ont été vaccinés au JANSSEN et 15 au vaccin PFIZER donnant un taux vaccinal à 72%. Sur l’île de Raroia, 22 JANSSEN et 37 PFIZER ont été injectés d’où un taux vaccinal global égal à 70%. À Hikueru la participation a été importante avec 24 vaccins JANSSEN et 39 au PFIZER pour un taux vaccinal de 71%. À noter que 15 résidents de Marokau sont venus à Hikueru après 2h de traversée par KAU pour se faire vacciner.

Bien qu’à la première campagne vaccinale en juin dernier où 53 avaient été vaccinés à Tatakoto, une quarantaine de résidents sont venus ce dimanche (22 au JANSSEN et 37 au PFIZER) montant le taux vaccinal à 55 %.

Sur les 2 atolls de la commune de Fangatau, la population a choisi de préférence le PFIZER, à Fakahina, 4 volontaires au JANSSEN et 23 au PFIZER et à Fangatau 3 au JANSSEN et 33 au PFIZER. Les taux vaccinaux ont été satisfaisants soit 73% à Fakahina et 89% à Fangatau.

Puka Puka, dernier atoll approché par l’équipe vaccinale du DTG a enregistré le meilleur taux vaccinal des Tuamotu-Gambier. 12 au JANSSEN et 59 au PFIZER ce lundi additionné aux 85 volontaires de la première campagne de juin dernier donne un taux record à 98% .

Les auxiliaires de santé de ces 7 atolls ont été formés par les 4 infirmières de TAHITI sur la prise en charge vaccinale complète. Noémie OPUHI (Katiu), Christophe RAVEINO (Raroia), Viviane PAOFAI (Hikueru), Mélissa TARDAT (Tatakoto), Irène PERRY (Fangatau), Louise HAREHOE (Fakahina), Verina PAPA (Puka Puka) ont validé les différentes étapes vaccinales (préparation des seringues avec dilution, vérification du questionnaire vaccinale, injection intramusculaire, surveillance post vaccinale avec installation de l’obus d’o² ainsi que la seringue antiallergique). Les rappels vaccinaux 6 semaines après la première injection seront effectués par ces auxiliaires de santé sous supervision à distance par les infirmières du Dispensaire des Tuamotu-Gambier.

Vaccination à Katiu

Vaccination à Raroia

Vaccination à Hikueru

Vaccination à Tatakoto

Vaccination à Fangatau

Vaccination à Fakahina

Vaccination à Puka Puka

Campagne de vaccination à Katiu, Raroia, Hikueru, Tatakoto, Fangatau, Fakahina et Puka Puka

Durant les 4 jours de ce wee-end, du samedi 9 au mardi 12 octobre, l’équipe vaccinale du Dispensaire des Tuamotu-Gambier menée par le subdivisionnaire de santé, docteur François LAUDON a parcouru 7 atolls ayant un aérodrome (Katiu, Raroia, Hikueru, Tatakoto, Fangatau, Fakahina, Puka Puka). Les habitants de 2 atolls sans aérodrome (Takume, Marokau) ont rejoint l’atoll voisin par Kau pour être vaccinés, Takume vers Raroia et Marokau vers Hikueru.

Une grosse affluence dans ces vaccinodromes archipélagiques éphémères avec un taux vaccinal record de 98 % à Puka Puka.

Premier atoll touché par l’aéronef d’Air Tetiaroa à Katiu, 29 volontaires ont été vaccinés au JANSSEN et 15 au vaccin PFIZER donnant un taux vaccinal à 72%. Sur l’île de Raroia, 22 JANSSEN et 37 PFIZER ont été injectés d’où un taux vaccinal global égal à 70%. À Hikueru la participation a été importante avec 24 vaccins JANSSEN et 39 au PFIZER pour un taux vaccinal de 71%. À noter que 15 résidents de Marokau sont venus à Hikueru après 2h de traversée par KAU pour se faire vacciner.

Bien qu’à la première campagne vaccinale en juin dernier où 53 avaient été vaccinés à Tatakoto, une quarantaine de résidents sont venus ce dimanche (22 au JANSSEN et 37 au PFIZER) montant le taux vaccinal à 55 %.

Sur les 2 atolls de la commune de Fangatau, la population a choisi de préférence le PFIZER, à Fakahina, 4 volontaires au JANSSEN et 23 au PFIZER et à Fangatau 3 au JANSSEN et 33 au PFIZER. Les taux vaccinaux ont été satisfaisants soit 73% à Fakahina et 89% à Fangatau.

Puka Puka, dernier atoll approché par l’équipe vaccinale du DTG a enregistré le meilleur taux vaccinal des Tuamotu-Gambier. 12 au JANSSEN et 59 au PFIZER ce lundi additionné aux 85 volontaires de la première campagne de juin dernier donne un taux record à 98% .

Les auxiliaires de santé de ces 7 atolls ont été formés par les 4 infirmières de TAHITI sur la prise en charge vaccinale complète. Noémie OPUHI (Katiu), Christophe RAVEINO (Raroia), Viviane PAOFAI (Hikueru), Mélissa TARDAT (Tatakoto), Irène PERRY (Fangatau), Louise HAREHOE (Fakahina), Verina PAPA (Puka Puka) ont validé les différentes étapes vaccinales (préparation des seringues avec dilution, vérification du questionnaire vaccinale, injection intramusculaire, surveillance post vaccinale avec installation de l’obus d’o² ainsi que la seringue antiallergique). Les rappels vaccinaux 6 semaines après la première injection seront effectués par ces auxiliaires de santé sous supervision à distance par les infirmières du Dispensaire des Tuamotu-Gambier.

Vaccination à Katiu

Vaccination à Raroia

Vaccination à Hikueru

Vaccination à Tatakoto

Vaccination à Fangatau

Vaccination à Fakahina

Vaccination à Puka Puka